日本人に多い歯周病

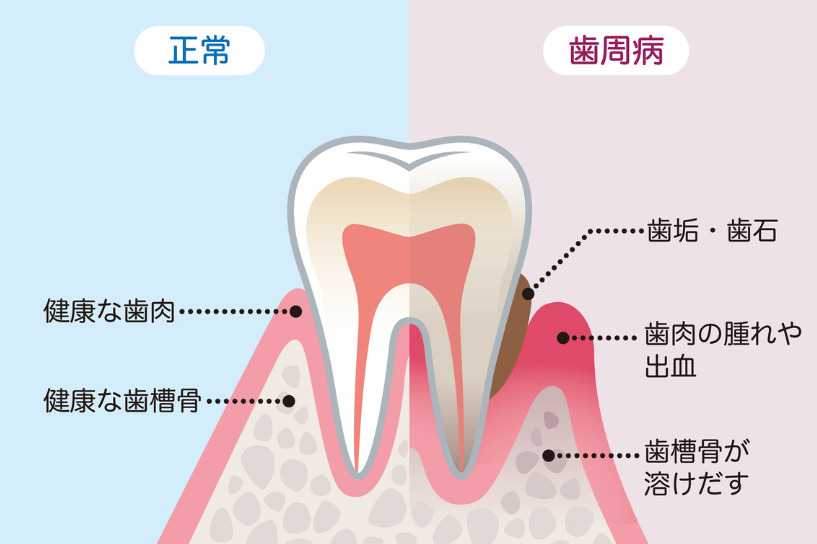

日本人歯周病とは、歯の周りの歯を支える「歯茎」や「骨(歯槽骨)」に炎症が起き、歯を支えることが出来なくなってしまう病気のことです。

歯は全くの健康そのものだったとしても、歯周病が悪化して歯周組織の炎症が進めば歯が抜け落ちてしまうこともあり、とても恐ろしい病気なのです。

しかも、歯周病は多くの場合、自覚症状がないまま進行していきます。痛んだり、腫れたりしてきたときにはもう手遅れで、抜歯しなければならないという場合が非常に多いのです。

歯周病は歯の表面に付着している細菌の塊である「プラーク(歯垢)」が原因で引き起こされるということがわかっています。

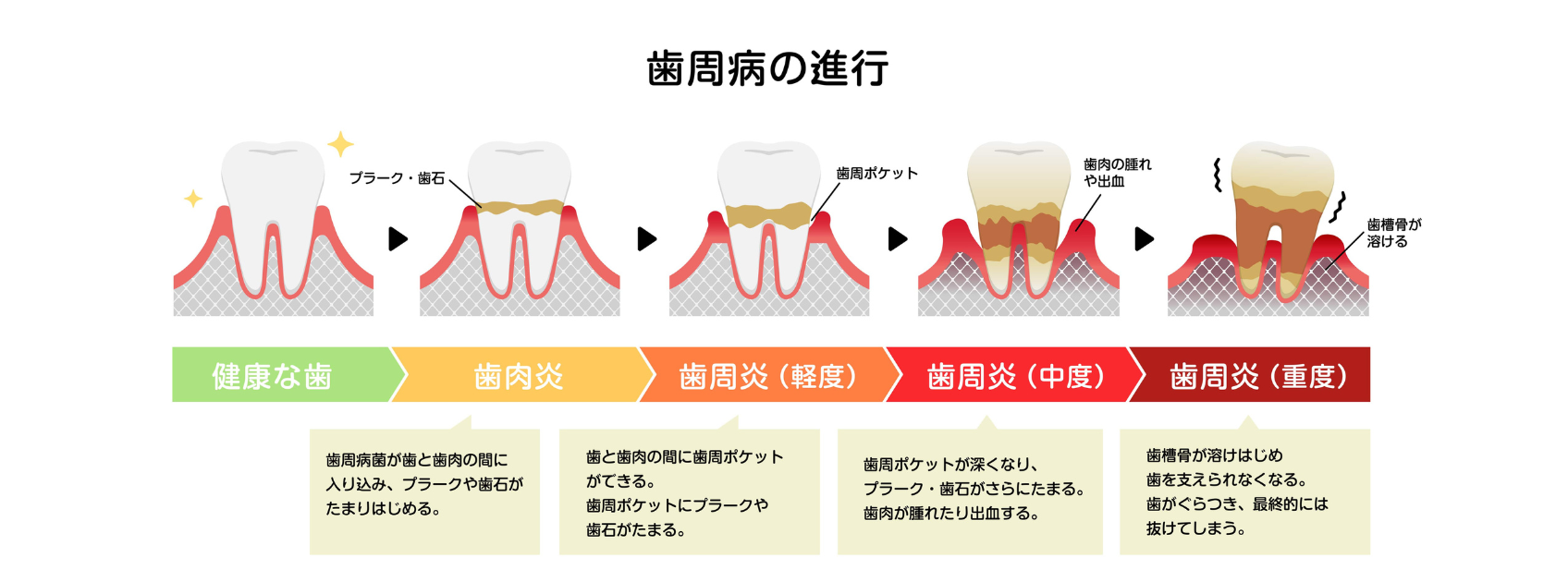

上手くブラッシング出来ず、歯と歯茎の境目にプラークが残ったままになってしまうと、磨き残し部分に沢山の細菌が停滞し、それによって歯茎が炎症して赤くなったり、腫れ歯肉炎(歯周炎の前段階の症状)が起こったりします。

この段階で歯周病治療をしっかりと行えば、炎症を起こしていた歯茎は元通りに治ります。

しかし、ここで治療をせずに放置して更に炎症が悪化していくと、歯と歯肉の間の隙間(歯周ポケット)が深くなり、歯を支える土台の骨(歯槽骨)が溶けてしまい、歯がグラグラしたり、最終的には歯が抜け落ちてしまうことになるのです。

全身疾患と関連がある歯周病

お口の中だけの病気と考えられがちな歯周病ですが、実は全身疾患と関わりがあるということも報告されています。

その中でも最も代表的なのが糖尿病です。糖尿病の合併症とも言われることがある歯周病は密接な関わりがあることが報告されており、歯周病治療を行うことで血糖値が下がったという報告も存在しているのです。

心疾患も同じように歯周病との関わりが深く、心疾患の発症率と歯周病に罹患しているかどうかは関連していると言われています。

この他にも、高齢者の方の場合、お口の中の細菌が原因となって誤嚥性肺炎を引き起こしてしまったり、妊婦さんの場合、早期低体重児出産にも歯周病が原因として関わっているとされています。

以上のことからもわかるように、歯周病はお口の中だけでなく、全身の健康と深く関わっています。大切な健康を守るためにも歯周病の予防や治療は早めに行うようにしましょう。

歯周病になる原因

歯周病の主な原因は、歯垢(プラーク)と呼ばれる細菌の塊です。これが歯と歯茎の間に溜まることで炎症が起こります。その他の原因としては、以下のようなものがあります。

- 不適切な口腔ケア

- 喫煙

- 遺伝的要因

- 糖尿病などの全身疾患

- ストレス

- 不適切な食生活

不適切な口腔ケアは、歯垢が溜まりやすくなるため、歯周病のリスクを高めます。喫煙も歯周病の大きなリスク要因であり、タバコの成分が歯茎の血流を悪化させ、免疫力を低下させます。遺伝的要因も無視できず、家族に歯周病の歴史がある場合、リスクが高まります。糖尿病などの全身疾患は、体全体の免疫力を低下させ、歯周病の進行を早めることがあります。ストレスも免疫力を低下させる要因の一つであり、歯周病のリスクを高めます。不適切な食生活も、栄養バランスが崩れることで歯茎の健康を損なう原因となります。

口臭は歯周病が原因!?

口臭の原因には様々なものが考えられますが、歯周病で口の中にプラーク・歯石が付着したままという状態が原因の一つとなることがあります。

むし歯がないという場合でも、定期的に歯科医院にメンテナンスに通えば磨き残しのプラークや、歯磨きでは落とすことが出来ない歯石を除去することが出来るため、口臭を予防することが出来ます。

歯周病の進行過程

初期段階(歯肉炎)

初期段階では、歯茎が赤く腫れ、ブラッシング時に出血することがあります。この段階では、適切な口腔ケアとプロフェッショナルクリーニングで改善が可能です。具体的には、歯垢(プラーク)をしっかりと除去するためのブラッシング指導や、歯科医院での定期的なクリーニングが推奨されます。歯肉炎の段階であれば、比較的簡単な治療で症状を改善することができます。

中期段階(軽度から中等度の歯周炎)

中期段階では、歯茎の腫れが進行し、歯と歯茎の間に深いポケットが形成されます。歯がぐらつき始め、口臭が強くなることがあります。この段階では、スケーリングやルートプレーニングといった治療が必要です。スケーリングは、歯の表面に付着した歯垢や歯石を除去する方法で、ルートプレーニングは、歯の根の表面を滑らかにし、再び歯垢が付着しにくくする治療です。これにより、炎症を抑え、歯周ポケットの深さを減少させることができます。

進行段階(重度の歯周炎)

進行段階では、歯を支える骨が破壊され、歯が著しくぐらつきます。最終的には歯が抜け落ちることもあります。この段階では、外科的な治療が必要になることが多いです。具体的には、フラップ手術や骨移植などが行われます。フラップ手術は、歯茎を切開して歯周ポケットを清掃し、再び縫合する方法です。骨移植は、失われた骨を再生するための手術で、人工骨や自家骨を使用します。これにより、歯を支える骨の再生を促し、歯の安定性を回復させることができます。

歯周病検査

定期検診で歯周病リスクがあるとわかった時や、患者様からご相談いただいた際には、歯周病検査を行ない、お口の中の状態をチェックします。

レントゲン撮影

レントゲンで骨の密度を確認することで歯周病の進行度がわかります。骨の密度が低いほど歯周病が進行してしまっている証拠です。

歯周ポケット検査

歯周ポケット検査歯周病検査用の「プローブ」という器具を使い、歯周ポケット(歯と歯茎の間の溝)の深さを測定します。溝の長さが深いほど、歯周病が進行しているということです。

歯のぐらつき具合

歯のぐらつき具合歯がどのくらいぐらついているのかを、ピンセットを使って確認します。歯周病が進行すると、歯をきちんと支えることが出来なくなるため、歯がぐらついてきてしまうのです。

歯周基本治療

もしも歯周病検査で歯周病であるとわかったら、歯周基本治療を行ない、歯周病を改善していきます。

プラークコントロール

最も重要なのがプラークコントロールです。プラークコントロールとは、歯磨きを中心にフロスや歯間ブラシ、洗口液など様々なデンタルケア用品を併用し、歯周病を引き起こす原因である歯垢をコントロールすることです。

人間が生きている以上、お口の中のプラークをゼロにするということは不可能です。だからこそ、可能な限りプラークの少ない状態を保ち続けるということが重要になります。

歯科医院で上手なセルフケアの指導を受け、効果的なプラークコントロールを行っていきましょう。

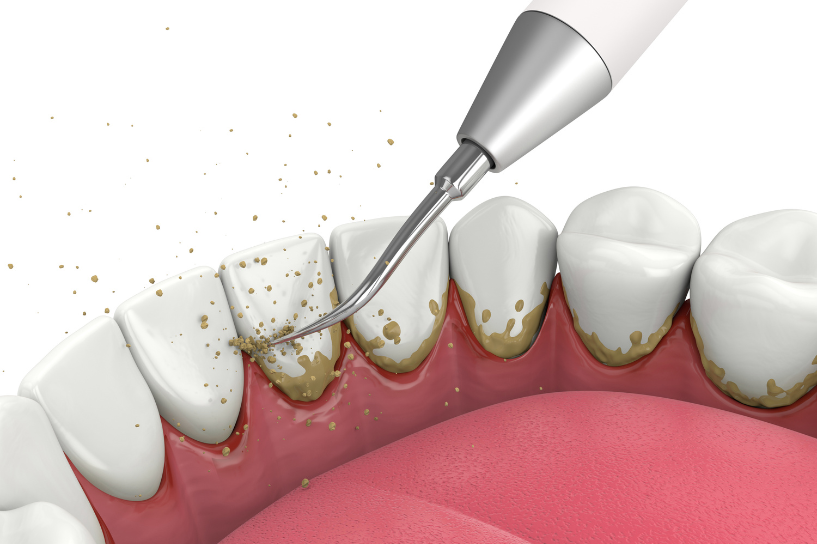

SRP(スケーリング・ルートプレーニング)

歯周病を引き起こす原因となる歯垢(プラーク)や、歯垢が固まって出来た歯石を、専門の器具を使って徹底的に除去していきます。歯間や歯の裏側だけでなく、歯周ポケットなど、普段の歯磨きでは汚れを取り除きにくい場所を中心に綺麗にしていきます。

噛み合わせ・生活習慣の改善

歯周病を悪化させる原因の一つに、「悪い噛み合わせ」があります。かみ合わせが悪いと、一部の歯や歯茎だけに大きな負担がかかってしまう事になるからです。

噛み合わせを改善し、負担が均等に分散されるようにする必要があります。

また、歯周基本治療で重要なプラークコントロールをより良いものにするためには生活習慣を改善する必要があります。食事、間食、セルフケアのタイミングや回数など、患者様に合わせたアドバイスをいたします。

歯周外科治療

エムドゲイン

歯周病によって骨が溶けてしまった部分にエムドゲインゲルという特殊なゲルを注入します。すると、骨が自然に形成される時と近い環境が作り出され、それが骨の再生を促します。

エムドゲインは世界中で行われており、安全な歯周組織再生療法となっています。

リグロス

人間は身体に傷が出来たら治っていきますが、その時、組織の回復を促すのが「bFGF」です。リグロスはこれを人工的に作用させる薬剤で、歯茎を切開して溶けてしまった顎の骨部分に直接このリグロスを塗り、組織が再生するのを促します。

歯周形成外科手術

これからご紹介する下記の治療は、いずれも歯茎が下がったり、痩せてしまって歯の根が露出した状態になった時などに行われる手術です。

結合組織移植術

結合組織移植術はCTG(Connective Tissue Graft)とも呼ばれ、歯茎が失われてしまった部分に奥歯の内側から採取した結合組織を移植する手術のことです。

遊離歯肉移植術

遊離歯肉移植術は、結合組織移植術のように奥歯の内側から組織を採取し移植を行うというのは同じですが、遊離歯肉移植術の場合は結合組織だけでなく上皮もともに移植します。

歯肉弁移動術

歯茎を切開し、歯の根を露出させたらそれを覆うようにして移動し、縫合します。

「健康な歯茎で、笑顔を守る」

当院の歯周病治療ページでは、歯周病の症状や原因、進行過程、治療方法について詳しく説明しています。また、当院のこだわりや最新の機材を用いた治療方法についても紹介しています。患者様一人ひとりに最適な治療を提供し、健康な口腔環境を維持するためのサポートを行っています。正確な診断、個別化された治療計画、最小限の侵襲、継続的なフォローアップ、患者様の教育、全体的な口腔健康への注目といったこだわりを持ち、患者様の健康を第一に考えた治療を提供しています。